闽剧唱腔,由逗腔、江湖、洋歌(飏歌)、小调、啰啰和板歌六个部分组成,统称“榕腔”。(清卓掞《惜青斋笔记》:“闽人演唱曲本,土音榕腔,正音曰‘皂啰'……。”其艺术风格典雅而又粗狂,阴柔而又诙谐,深沉而又豪放。自产生以来,经各代艺术家们不断的实践与完善,已逐渐形成富有地方特色的古老声腔。现有曲牌一百九十多首(包括变体)。逗腔、江湖、洋歌(飏歌)、小调是基本唱腔。

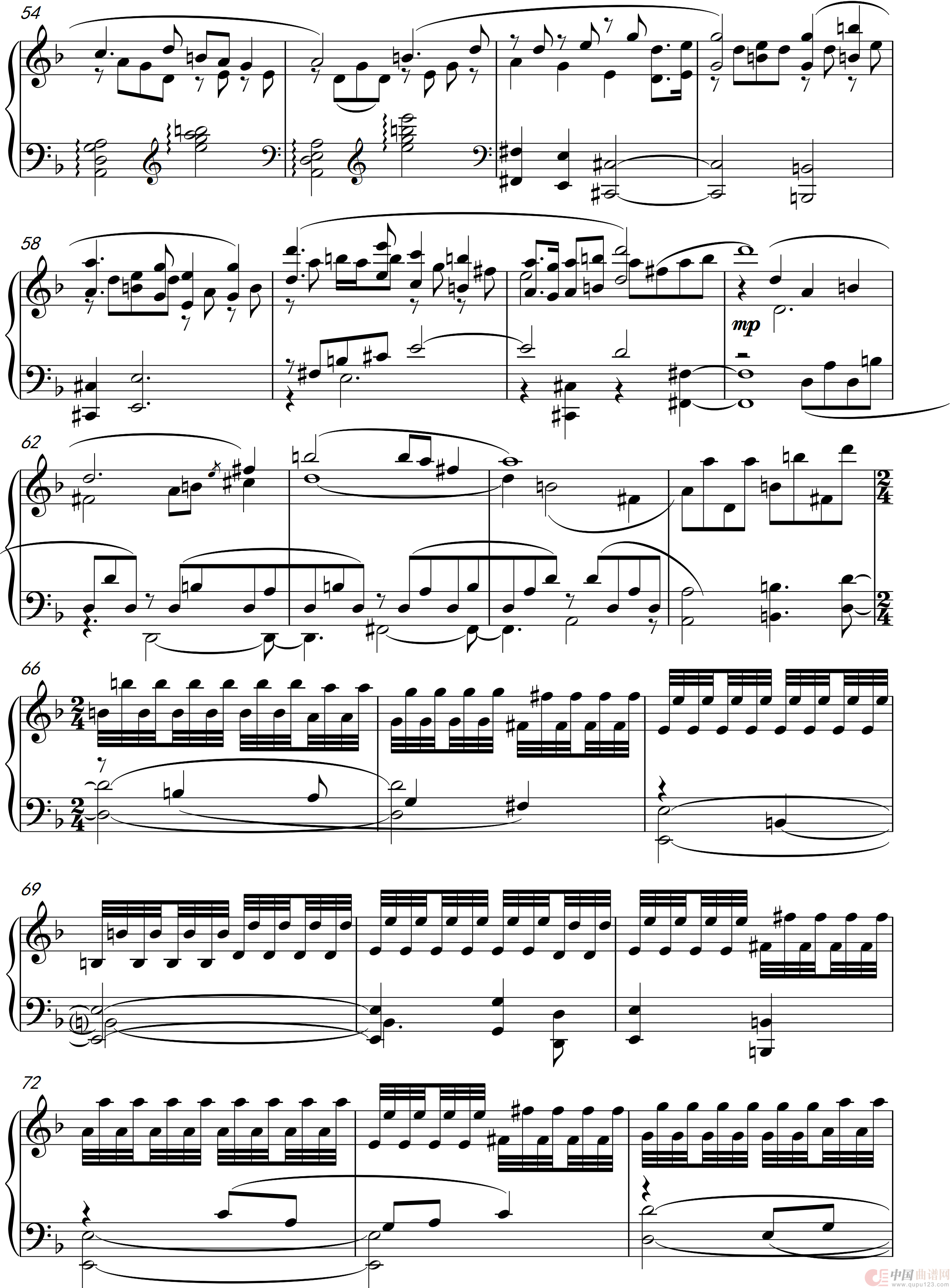

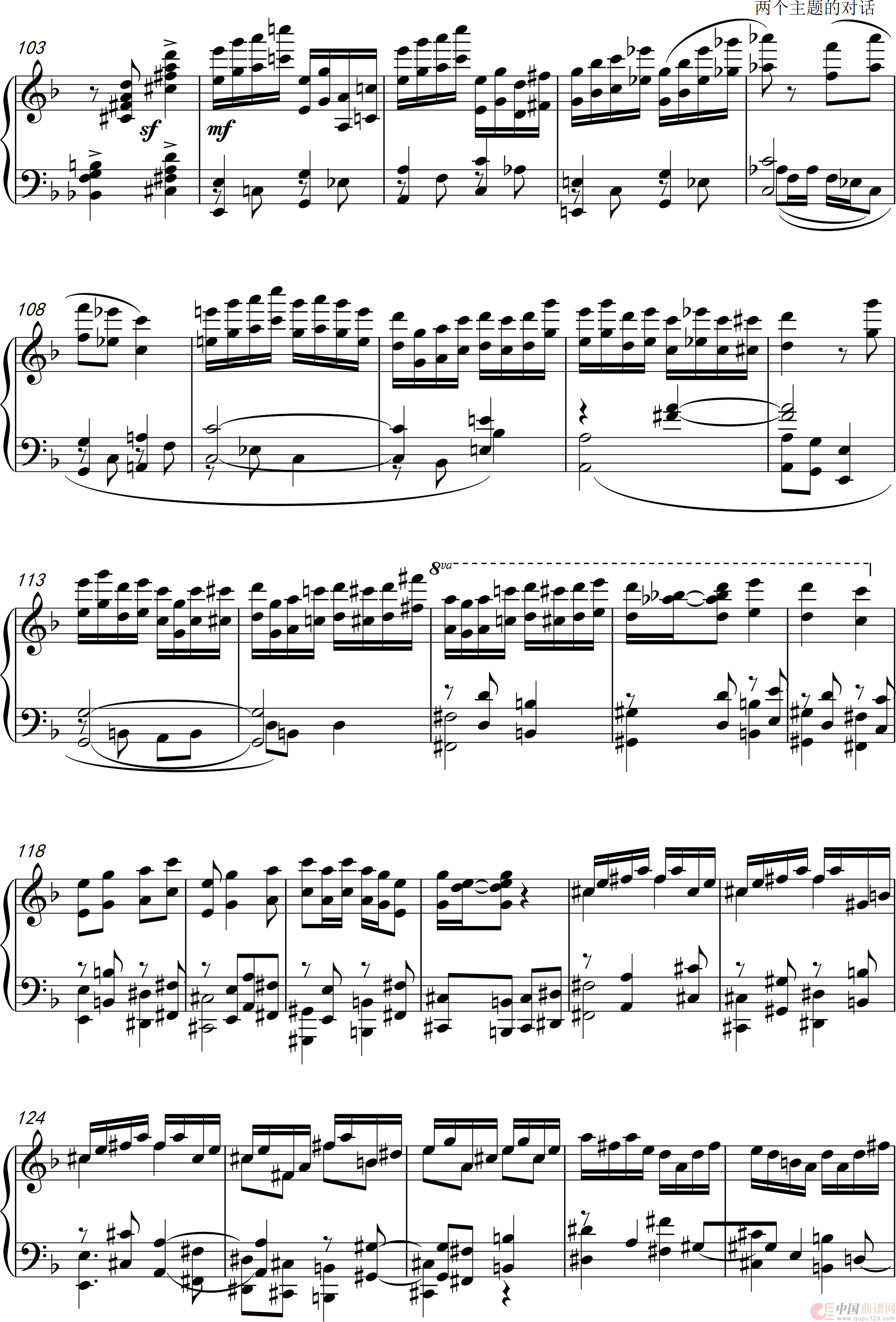

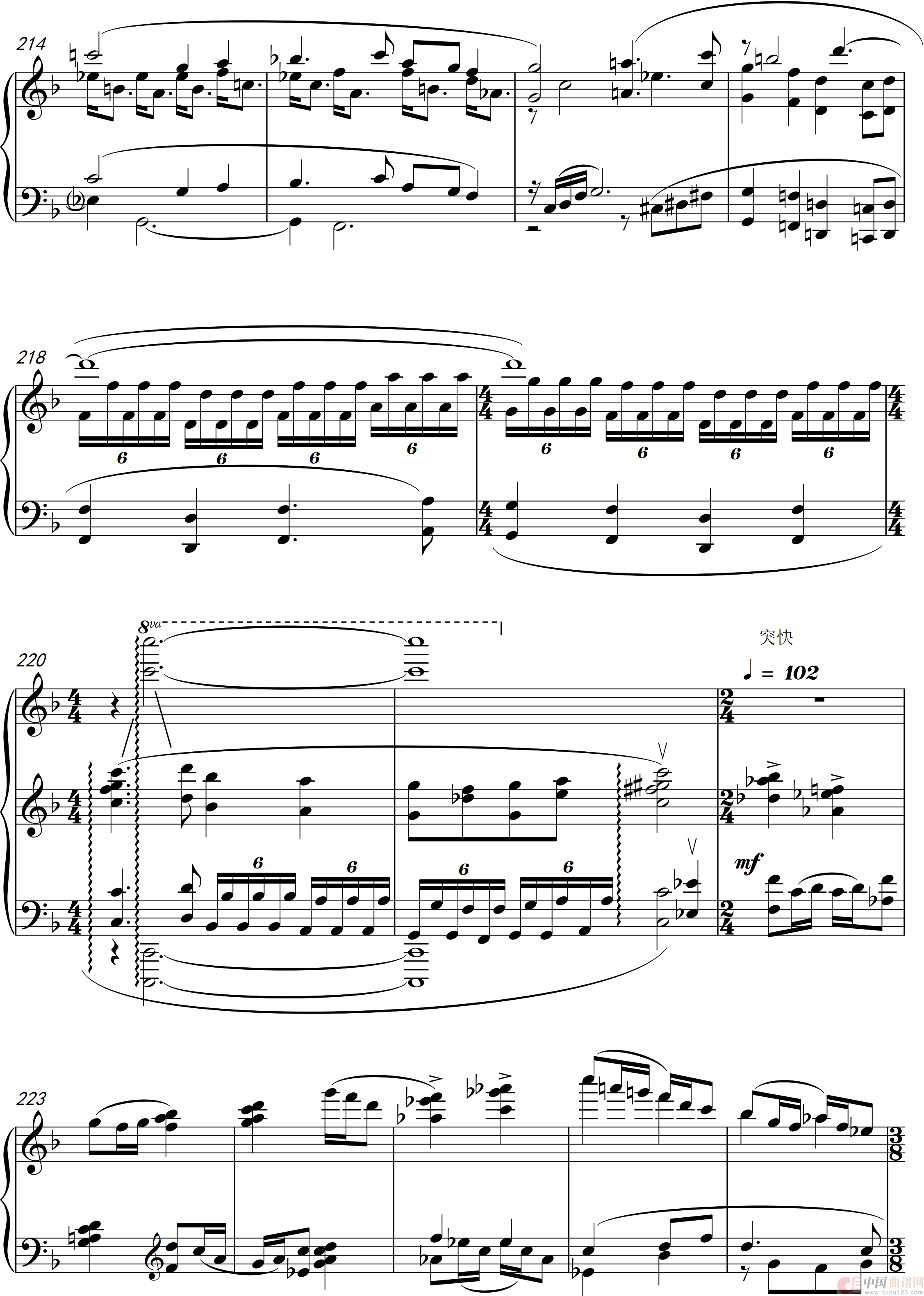

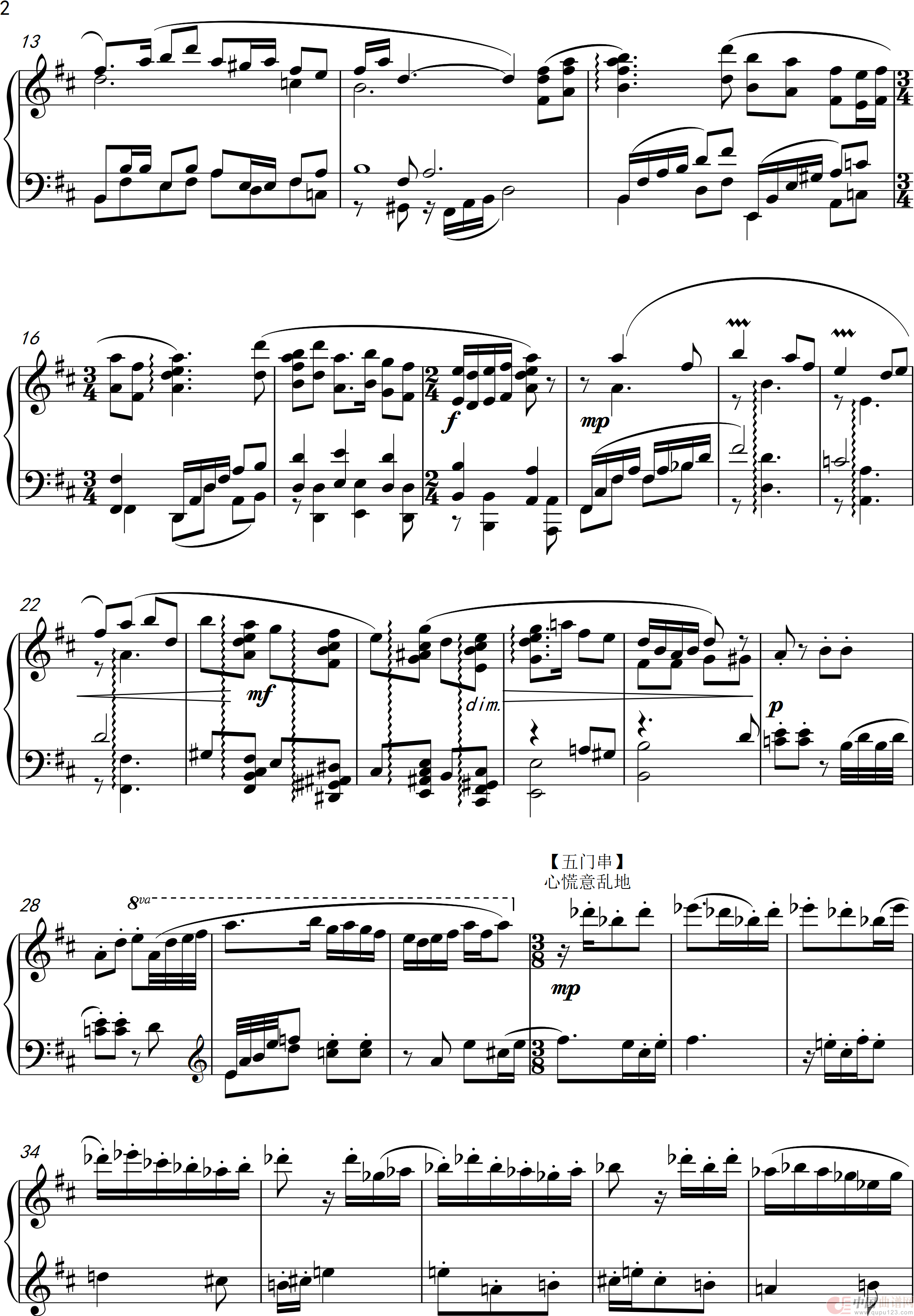

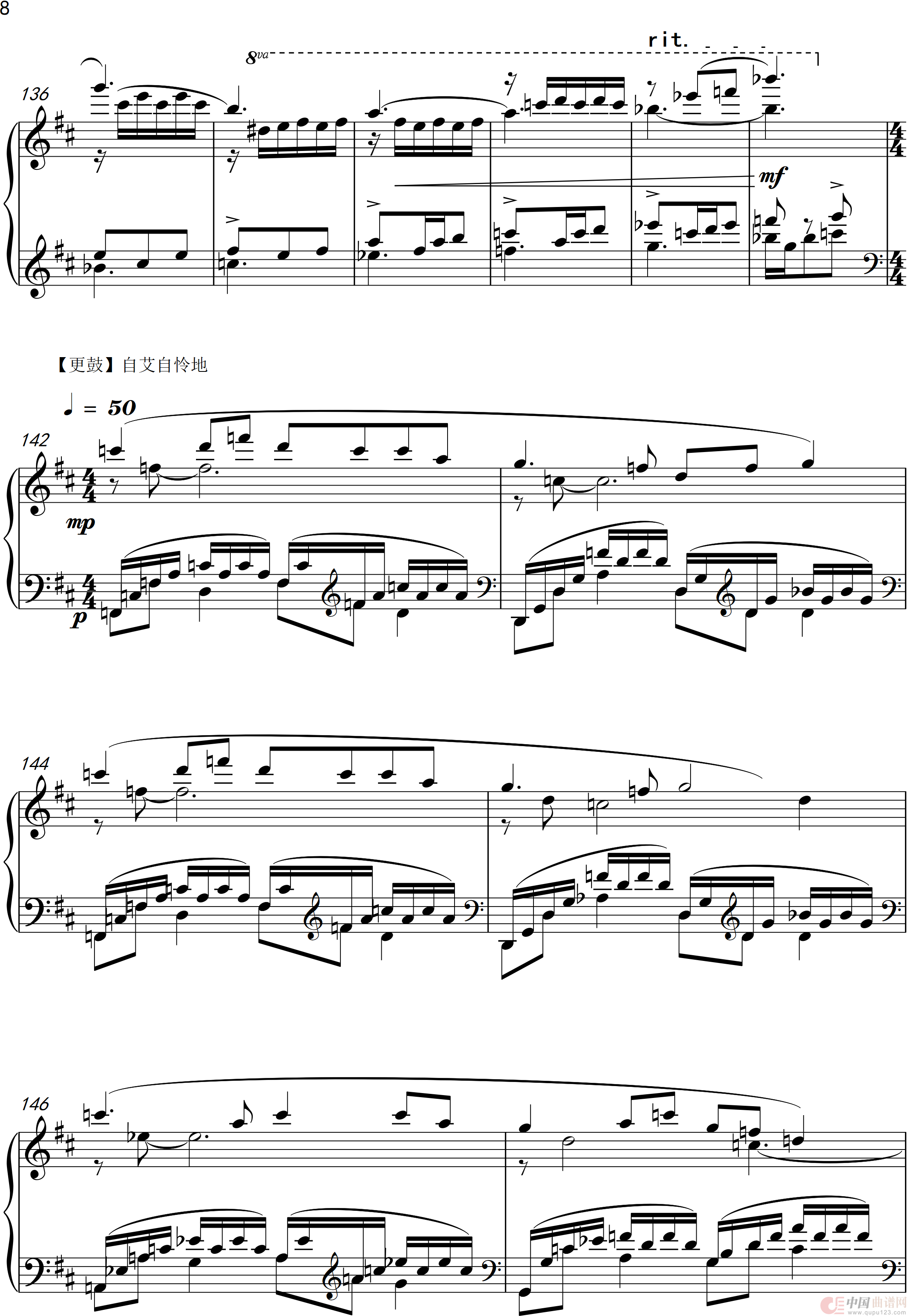

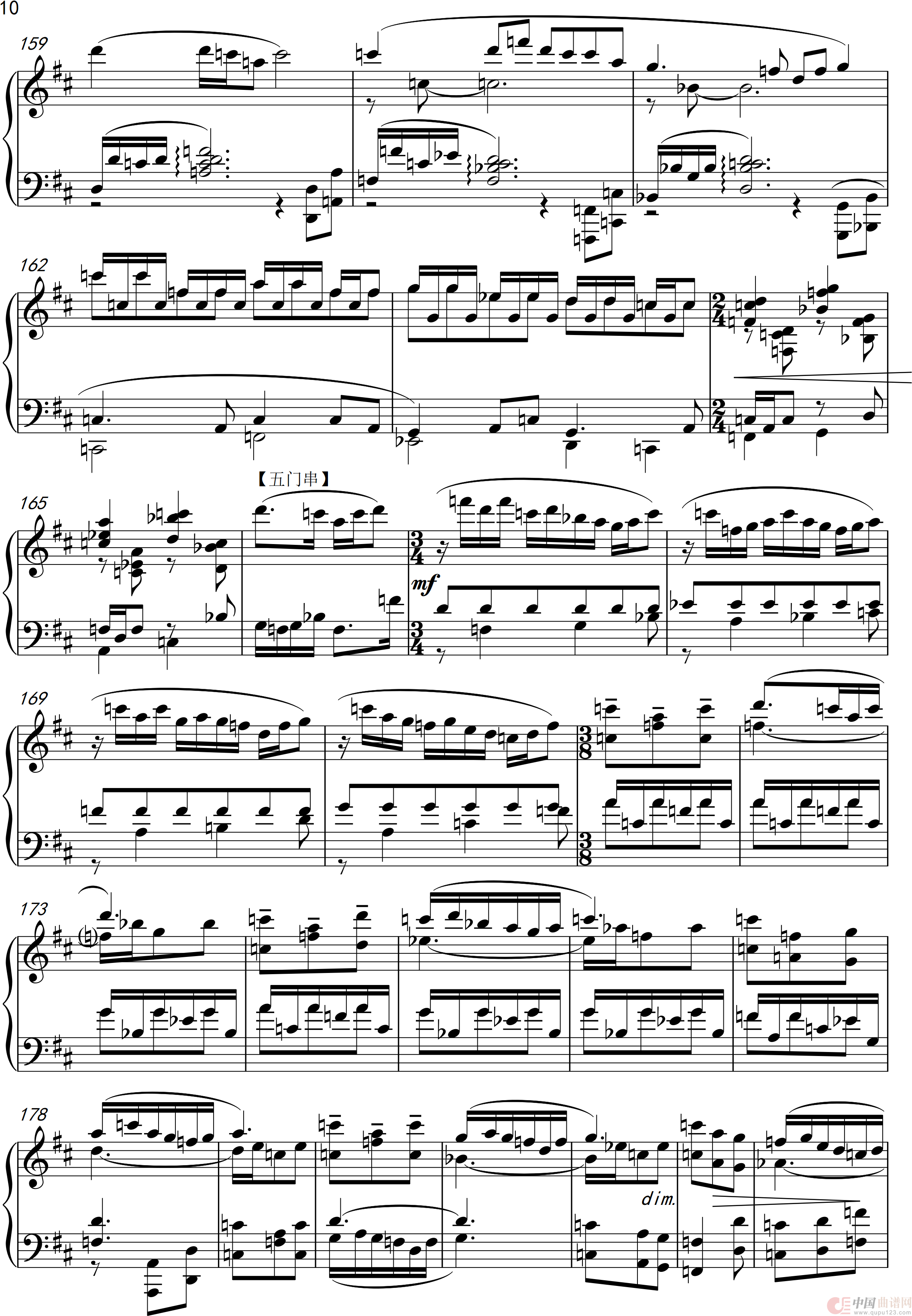

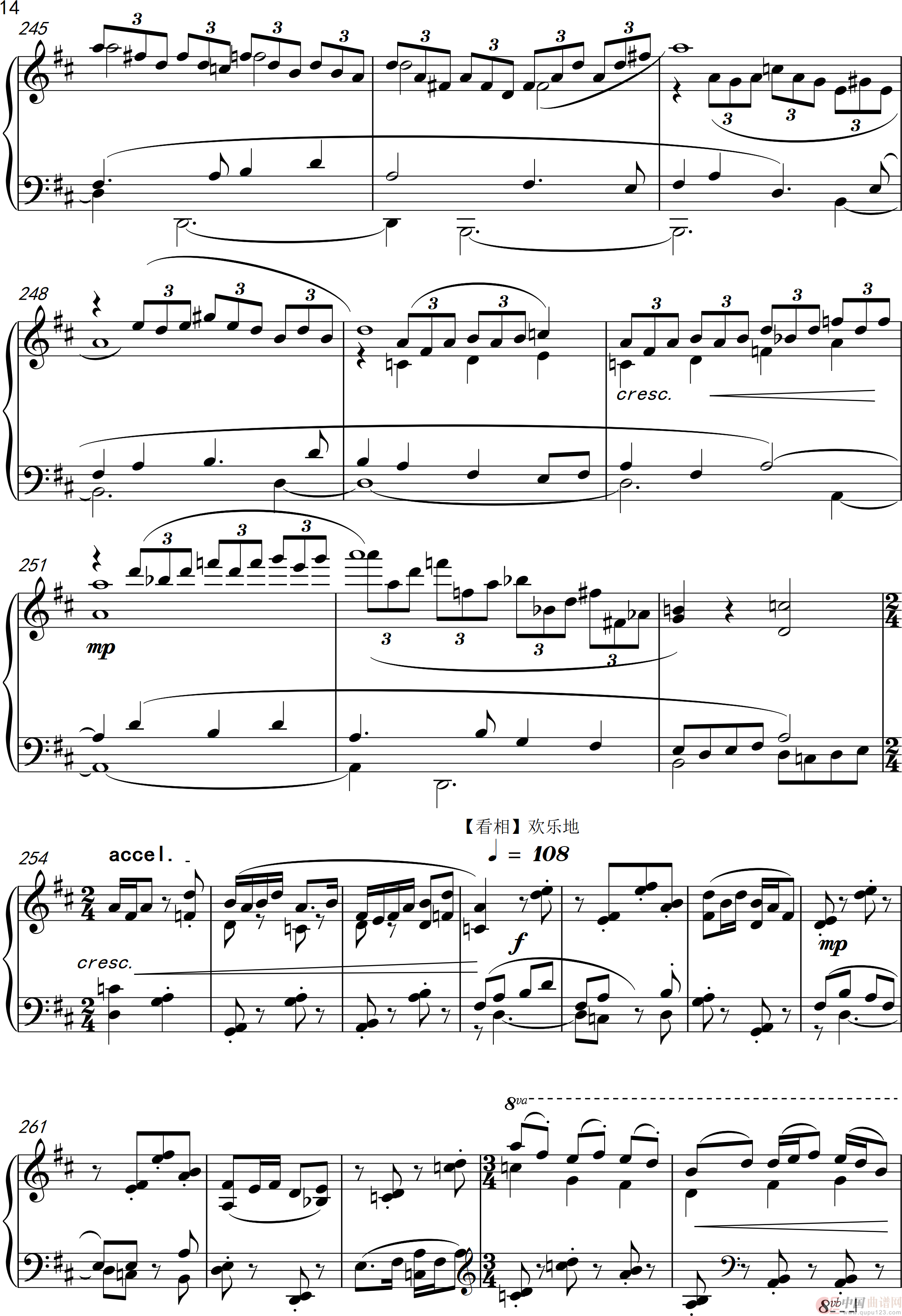

据考证,闽剧唱腔是受昆曲、弋阳腔等戏曲唱腔的影响并揉合福州周边地区的民歌衍化而成。这部《第十二钢琴奏鸣曲“榕腔”》的第一乐章以闽剧主要声腔“小调”的曲牌【看相】也称“卖洋桃” 与【更打】做为呈示部主、副部主题,表达了作者对生旦净末丑人物的人文关怀。

“记得当时年纪小”上世纪八十年代,由于经济、文化匮乏和交通的闭塞,人们日出而作、日落而归。出生偏僻山村的我从小在母亲哀叹的声息和粗暴的父亲叱喝声成长,在毫无任何音乐启蒙的贫穷环境中,我特别渴望一缕快乐的阳光气息,除每天与顽皮的童伴们肆意留连于小溪、野山、田野外,那弥漫于乡村的闽剧、评话、锣鼓吹、赶牛号子、哭嫁歌甚至做丧事的锣鼓等一切音响都让我痴迷、流连忘返。每当民间剧团来乡村剧场上演闽剧,我不但每晚必到,更是机灵地混入后台乐队的演奏乐手旁边,近距离的聆听音乐,那虽然演奏简单,但充满古香古朴的闽剧传统音乐足以让我痴迷不已,并让其即刻惦记住这些音乐的曲调,植入其内心深处。

也许是天意的安排,1994年间,我赋闲在家,由于酷爱音乐,在朋友的推荐下,我背上简单的行李及在歌舞厅当演奏员挣来的一架电子琴,在极其艰苦的环境中,与民间闽剧团乐手相濡以沫,在乐队担任了半年的乐手工作,直接融入到戏曲音乐氛围中,耳濡目染了闽剧音乐的精华和委婉缠绵跌宕起伏的人物性格及充满悲欢离合的剧情。

在离开剧团后,我进入福建音乐学院学习作曲,在学习和创作的过程中,这些最原始的音乐母语,潜移默化的植入到作品中。音乐学院毕业后,我应邀为众多的闽剧设计了音乐,如《黄花约》和1999年大型戏曲晚会“盛世梨园百花红”等二十几部闽剧。还做为特聘学者,为全国艺术科学“十一五”规划文化部重点课题《闽剧史论》(已由中国戏剧出版社出版)撰写音乐章节文章。在此之间,我浏览了大量的闽剧传统音乐曲牌乐谱,并细致地比较与分析了闽剧声腔之源流。

《第十二钢琴奏鸣曲“榕腔”》的指导思想,是来源于我对上述闽剧经历的回顾。

在浮华如梦的今日,在这个信息爆杂的互联网时代,人们日益肤浅与贪婪,文化快餐不断侵蚀着本末艺术觉醒的民族,闽剧及其他古老剧种日渐衰落,昔日的辉煌己渐行渐远。以奏鸣曲体裁写作闽剧,表述亦庄亦谐喜笑怒骂的生旦净末丑戏曲人物性格,为留住内心一片纯净的精神家园。这也许是我创作这首钢琴奏鸣曲的本意吧!

葛清的第十二钢琴奏鸣曲《榕腔》,由福建师范大学音乐学院副院长、青年钢琴演奏家叶佳亮教授首演之后,分别由人民音乐出版社、人民音乐电子音像出版社出版;并在“鼓浪屿第11届钢琴音乐周”等众多音乐会演出,产生了积极的影响。